8月29日(月)

高村さん、呼んでくれてありがとう!

2ヵ月後、再び南相馬を訪れる機会を得た。6月の訪問時、初めてお会いし、夕食をご一緒した「花と希望を育てる会」の高村美春さんから、後日メールをいただいたことからだった。

夕食の折、今朝、バッチ交換に伺った幼稚園に通っているという男のお子さんが、テーブルとフロアーの間を全力疾走するように幾度も行ったり来たりしている様子を「うわぁ、元気な子だ!」と感心していたら、高村さんのお話は思いがけないものだった。

「できるだけ外に出さないようにしているので、こうして外に出る機会があると、もう夢中であんなふうに走り回って。ひとしきりやると落着くんです。5月の連休に、友人たちと子連れで県境まで息抜きにドライブしたときも、車から降りるやいなや子どもたちがみんな、ダーッと走り出して」と。

空中に放たれた放射能のせいで幼い者たちのエネルギーがこんなにも抑えられているのだと、さり気なく語られる高村さんの胸の奥に澱むものを思ってやりきれなかった。

育ちゆく子どもたちに、毎日、何をどんなふうに食べさせたらいいのか

そんなことを思い出しながら開いたメールに、こんなことが書かれていた。

「放射能による内部被ばく。取り入れたくない放射能物質ですが、それは悲しくも無理な話かもしれません。が、食の安全とデトックス、免疫力のアップ等手を打つことは少なくないかもしれから」と、「免疫力を高める」ことにつながる食材の選び方や、調理方法を勉強したいというものだった。

すでに市場では「放射能の毒出し」「放射能から命を守る食事法」といった本も多数出ているけれど、福島原発から放出された放射能が食べものや水や空気から周辺に住む人たちの体内にどれだけ取り込まれているか、またその数値、将来の影響などについて確かな情報がほとんど提供されず、専門家といわれる科学者たちの発言がさらなる混乱を引き起こしているなかにあって、きょう、今、子どもに何を食べさせたらいいのか、妊娠中、野菜や魚や肉をどのように調理したらいいのかと思っても、情報は錯綜し時間ばかりが容赦なく過ぎていく…指針がほしい、手がかりはどこに、と自分たちでも声をかけあって学習会を開いたが心もとないと相談してこられたのだ。

普段からの食事を「自然治癒力」を高めるように

私のところで『Whole Foodでいこう』他の著書を出し、「Whole Food=丸ごとの食べもの。健康なからだと暮らしを実現するには自分を取り巻く丸ごとの環境のなかで」と、自身のWhole Foodスクールで講座を開いてきた料理研究家のタカコ・ナカムラさんをご紹介し、タカコさんのほうも、「この数ヵ月、講師の天笠啓祐さんにも講座でお話ししていただいたり、義捐金を送ったりしてきたものの、自分の無力を痛感していたので、少しでもお役にたてるなら」と、多忙なスケジュールを縫っての出張“特別講座”に出かけてくださった。

「からだに負担になるようなものが入ってきたら、代謝というメカニズムを通して解毒して外に排出するといった、自然治癒力が体には具わっていますが、放射性物質に関してはデータが少なすぎる。でも、できることはあります。素材を50℃くらいのお湯で洗って酸化物質を落としたり、調理も、急激に酸化を促進するので煙が出るほどの強火で炒めないように、油も酸化しにくい良質な油を少量使いたい、と、自然治癒力を高める工夫について触れながら、塩麹を使う調理法、100℃ではなく90℃以下の低温での蒸し料理などのレシピを実践講義したのち、いちばん大切なのは「おいしく食べること」と結ばれ、2時間の予定を1時間近くも延長、和やかで笑顔があふれるひと時となった。

2世代、3世代がいっしょに住む家庭もたくさんあり、家の中でも「放射能」とひとこと言っても家族に拒否反応を示されたり、「食べものの放射能」への不安さえ口にできなかったりと、ストレスがたまることも多いので、楽しく料理しながら、日々の食事で気をつけられることなどについて話し合えるこうした機会をもてて本当によかったと、言ってくださった高村さん。ご自身も被災者でありながら、子育てのかたわら、同じ被災者、特に独り暮らしのお年寄りや体のご不自由な方たちを訪ね、花をいっしょに育てたり、原発まで20キロの道を仲間の方たちと向日葵の種を蒔き花を咲かせる活動を続けるなど多忙な日々のなかで、この日の特別講座を開催してくださったのだ。私もほんの少しだけどお役に立ててうれしかった。

これからも、ささやかではあるけれど、持続して南相馬や原発現地の人たちとつながっていきたいと思う。

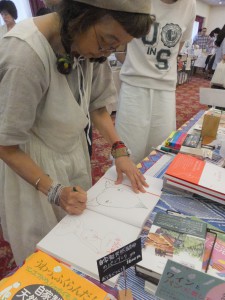

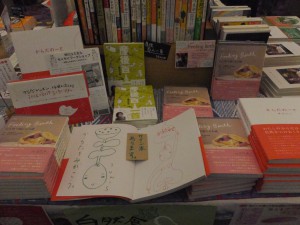

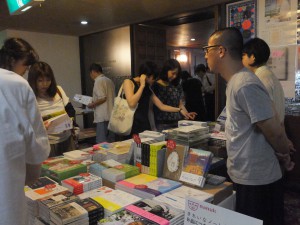

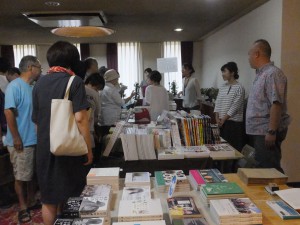

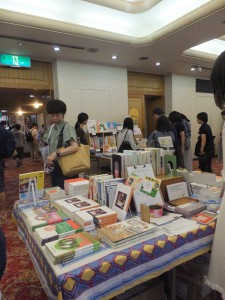

7/30(土)~31(日)神楽坂の日本出版クラブで行われたBOOK MARKET2016。アノニマ・スタジオさん主催の合同ブックフェア。本好きのための真夏の本祭り。自然食通信社も初出展で参加してまいりました!会場の日本出版クラブの3階がたくさんの人にあふれかえって刺激的な2日間でした!ご来場いただきましたみなさま、ありがとうございました!

7/30(土)~31(日)神楽坂の日本出版クラブで行われたBOOK MARKET2016。アノニマ・スタジオさん主催の合同ブックフェア。本好きのための真夏の本祭り。自然食通信社も初出展で参加してまいりました!会場の日本出版クラブの3階がたくさんの人にあふれかえって刺激的な2日間でした!ご来場いただきましたみなさま、ありがとうございました!