兵庫県Oさまより、うれしい読者カードをいただきました。ご感想を紹介します。

兵庫県Oさまより、うれしい読者カードをいただきました。ご感想を紹介します。

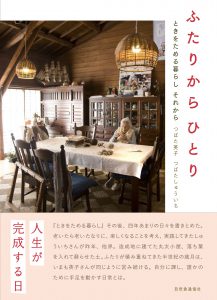

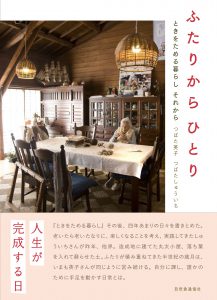

―今年の母の日に娘からこの本(『ふたりからひとり』)が届きました。

夢中になって読みました。

1ページずつ読んでは心やすらかになり、いろいろ多くの事を学びました!!

私も最後まで自分の足で立って生きたいと強く願いました。

ありがとうございました!!-

兵庫県Oさまより、うれしい読者カードをいただきました。ご感想を紹介します。

兵庫県Oさまより、うれしい読者カードをいただきました。ご感想を紹介します。

―今年の母の日に娘からこの本(『ふたりからひとり』)が届きました。

夢中になって読みました。

1ページずつ読んでは心やすらかになり、いろいろ多くの事を学びました!!

私も最後まで自分の足で立って生きたいと強く願いました。

ありがとうございました!!-

2月4日(日)桜新町で開催のポトラブックフェアに出展しました。ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。関係者のみなさまには大変お世話になりました。

2月4日(日)桜新町で開催のポトラブックフェアに出展しました。ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。関係者のみなさまには大変お世話になりました。

朝10時~20時までの開催時間。朝からそんなにお客さんいらっしゃるのかな?と思っていたら、長蛇の列!すごい~。(いや、なめてました。すみません!)受付はもちろんのことイベント全体を全国から集まってきたボランティアチームのみなさんが切り盛りして大活躍。あたたかいごはんと豚汁のまかないもあって感激でした。

朝10時~20時までの開催時間。朝からそんなにお客さんいらっしゃるのかな?と思っていたら、長蛇の列!すごい~。(いや、なめてました。すみません!)受付はもちろんのことイベント全体を全国から集まってきたボランティアチームのみなさんが切り盛りして大活躍。あたたかいごはんと豚汁のまかないもあって感激でした。

自然食通信社ブースでは、新刊はもちろん、売れ筋の本から、ロングセラー本、発掘してほしい本、見つけたら超ラッキー!という品切れの傷本なども用意しました。

お楽しみとして、東京・小金井市で珈琲屋台を営んでいる出茶屋さんの焼菓子も販売。我が社にも一時期手伝いにきてくれていたスタッフSさんが焼いたお菓子です。お昼過ぎには早々に完売して大人気でした。

うちの本ではありませんが、多くの方に知ってもらいたいという願いから、国分寺市の「ゆずりは」(児童擁護施設等退所者のアフターケア相談所)が発行している「はじめてはいたくつした」という小冊子を販売。(関連記事)たくさんの方に購入していただきました。

女性ひとりでやっている出版社も。「出版業界で女性で」ってほんと大変…と普段から痛感しているので奮闘している女性がここにもいるんだとうれしくなります。

会場にはアアルトコーヒーさんの珈琲ブースと軽食コーナーが。

ポトラ会場では地域通貨「ポトラ」で飲食コーナーを利用できます。(店主さんは右)

“2ポトラ”で甘酒豆乳チャイにトライ。なるほどな組み合わせ。コーヒーも飲みましたが深煎りなのにすっきりした味わいでした。

2Fでは各種講座や対談など好奇心くすぐられるイベントがいっぱい。1F会場内の舞台では、新宿ロフト席亭“平野悠氏”を引っ張り出してきての、無料トークイベント『世界初のトークライブハウス「新宿ロフトプラスワン」とは何か?』がやっていたのでちゃっかり潜入。ちょっと異色トークだなと楽しみにしていたのです。平野氏がなぜトークライブハウスをやろうとしたかの背景やこれまでの人物列伝など。「Talk is LOFT 新宿ロフトプラスワン事件簿」を読むとわかるようですけど、ぶっちゃけ、トークライブハウスは儲かるらしいですよ(笑)途中からこの「ポトラ」の呼びかけ発起人、田口ランディさんも乱入。その流れで今度ロフトプラスワンに出て何かしゃべってよ、という話になっていました。

20時まででしたが最後の最後までお客さんの足が絶えることなく、大変にぎわいのあるイベントでした。

20時まででしたが最後の最後までお客さんの足が絶えることなく、大変にぎわいのあるイベントでした。

「うちにもこの本、あります。料理の本たくさんあるけど、結局開くのはこの本です。とても役に立ってますよ」

「田舎に引っ越した時に近くにパン屋さんがなくて、自分で作るしかなく、この本に助けられました。」

…など読者の方からのうれしい言葉もたくさんいただきました。

普段は事務所に閉じこもっての仕事なので「この本はこういう本なんです!」と読者の方に本の魅力を余すことなく披露することもできず、それをいかに伝えられるか、、、に苦心しているわけですが、こうして話ができる場があると、大変ありがたいです。

「斜陽の出版業界」と言われるなか、新しい試みでこの業界を盛り上げようといううねりを感じています。小さな出版社が知恵を出し合って出会いの場を模索し新しいかたちの本のイベントをやり始めています。時代に逆行するような、だいぶマイペースな自然食通信社ですが、ときには外に出てこんな時間を持ちながら、刺激を受けたいと思います。今年夏には一昨年から参加しているBOOKMARKETが東京・浅草で開催予定ですので、そのときにまたお会いできるのを楽しみにしています。

(スタッフ・やまうち)

夏の終わりに、荒川クリーンエイド・フォーラムとえどがわエコセンター主催のシンポジウム『プラスチックによる海洋汚染を止めよう!』に行って来た。ここのところ新聞でも取り上げられ、気になる話題だったので。第一部の基調講演の登壇者は、この分野の世界的第一人者である、東京農工大学の高田秀重教授。貴重な話をうかがった。

今ではわたしたちの暮らしには欠かせないほどに大活躍のプラスチック製品。年間約3億トン以上が生産され、そのうち1億トンがごみに。その中からリサイクルの道筋から外れたポイ捨てや雨風で飛ばされたごみ、下水道からなどで海に流出しているごみが800万トン。その800万トンのうち、2012年の時点では27万トンが、マイクロプラスチックのごみだという。

マイクロプラスチックごみとはいったい何か?通常のプラスチックごみが海で漂ううちに、紫外線や波の力でやがてボロボロになり5ミリ以下になったものをそう呼ぶ。もとを辿ると、プラ製品全般、ポリエステルなどの化学繊維、洗顔料や歯磨き粉などに含まれるマイクロビーズ、今流行の“削って汚れを落とすタイプ”のメラミン製スポンジなどである。微細なため回収も不可能で、このままいくと2020年までに海洋中のプラスチックが魚の総重量を上回るとも言われている。

問題は、この微細なプラスチックは環境中の有害物質を集める性質を持ち、生態濃縮するということだ。実際、高田秀重教授たちによる東京湾でのイワシの調査では、64匹中49匹に平均約3個のマイクロプラスチックが見つかった。そのイワシをさらに大きな魚が食べて有害物質が蓄積されていき、やがては人間の口に入る。アメリカの研究所のある実験ではマイクロプラスチックを摂取した小魚に肝機能低下・腫瘍、生殖能力低下などの報告があがっている。

そもそもこの有害物質はプラスチックを固形化するときの添加剤。粉々になる中で海の中に添加剤が溶け出すという。またたとえマイクロプラスチックを摂取した生物がマイクロプラスチックを排出したとしても、有害物質は体内に残る。現時点では人体に影響を及ぼすほどの量ではなくても、見過ごすことの出来ない深刻な問題であるという認識で、日本を始め世界各国で問題解決に動き出し始めている。

国際的には予防原則に基づき、レジ袋やペットボトルの削減や廃止、マイクロビーズの配合禁止などの動きが出てきており、深刻化したプラスチックの海洋汚染が国際的に共通した懸念として国連をはじめ国際条約などの議論が始まっているそうだ。

(報告:やまうち)

こんにちわ~。

代表の横山が韓国に行ってたので

ジャジャーン!!お土産を頂きました♪

私は初めてお目にかかったのですが(=^・^=)こちら韓国の伝統餅だそうです!!

日本のお餅とは食感が違い弾力が強めです!!もっちもち。

自然食通信社で一番人気だったのがおまんじゅうを半分にしたような見た目のナッツ入りあんが入っているキョンダンと呼ばれる団子♪

他にもココナッツやナツメがまぶしてあったりなんだか栄養ありそうなお菓子たちです:-)

←色が綺麗なソンピョンと呼ばれる松の葉で蒸した松餅にはごま油が塗ってあるんです~(・o・)

お豆やごまの素材の味と控えめな甘さで美味!!美味!!

あんの中身は家庭ごとに違っていたりそれぞれの伝統の味があるんですって。

約100年の間使われていた京義線の廃鉄道を利用してできた本をテーマにした街。

世の中に出た本一冊の価値を通じて市民が人生の知恵を分かち合い、麻浦区の出版社産業が一層発展するよう、複合空間として作られた場所なんですって:)

とっても素敵ですね~♥

慌ただしく師走に入ってしまい、この一年のことを振り返る余裕もなく押し寄せる雑仕事に追いまくられながら、ふと、世間では夏休みという8月に入ってすぐに、10月刊行が決まった新刊『野草の手紙』(ファン・デグォン著/清水由希子訳)の編集作業で汗まみれになっていたんだったと、思い出しました。

慌ただしく師走に入ってしまい、この一年のことを振り返る余裕もなく押し寄せる雑仕事に追いまくられながら、ふと、世間では夏休みという8月に入ってすぐに、10月刊行が決まった新刊『野草の手紙』(ファン・デグォン著/清水由希子訳)の編集作業で汗まみれになっていたんだったと、思い出しました。

きついスケジュールを喘ぐようにこなしていた日々にあって、それまで、名前も知らずいっしょくたにして見ていた野草も、目の位置を低くしてよくよく見ると、似ているようでも、少し違っていたり、地べたにへばりついている小さな草に数㍉の愛らしい花がついていてハッとしたりと、様々な草たちの生き生きとした姿に元気をもらい、時には食べられそうな草を持ち帰りもして、忙中にもなんとか楽しい時をつくりだしていたのでした。

本の内容は、無実の罪で投獄され、13年にもわたり獄に繋がれた著者が、激しい拷問で死の一歩手前まで追い詰められたとき、いのちや社会の見方への大きな転換を経験。刑務所という限られた空間での小さな生きものたちとの出会いと交歓のなかから、劣悪な環境のなかで生き抜く力をも らったことを、獄中から妹さんにあてた手紙につづったものです。

らったことを、獄中から妹さんにあてた手紙につづったものです。

出版後も、自転車での通勤時、また近くの霊園や小さな公園を歩きながら、自分の目に入ってくる世界が大きく広がったことを感じます。草や花や木々、鳥や虫たち‥生きる営みがこんなに豊かに広がっていたなんて。ついつい立ち止まり、しゃがみ込んで話しかけたり。

画像は、11月の終わり頃、近所の墓地で見つけた野草。立派な葉だけれど、ちぎって噛んだら、からし菜のような匂いが鼻をくすぐる‥名前は知らなくてもアブラナ科はだいたい食べられるもん、と勝手に解釈し、ポキポキ折れるところで適当に採取し て台所へ。

て台所へ。

大振りにちぎって炒めたら、気になるほどの繊維もなく、軽い苦みと辛みが合わさって、ご飯にも酒の伴にもいけます。あとで調べたら「セイヨウカラシナ」と判明。これから朝晩の冷え込みが厳しくなるから、霜があたって野草のおいしさもアップするのではと、楽しみが増えました。

きのうあたりから本郷界隈ではイチョウの葉が一斉に黄色くいろづいて、風が吹くたび雨のように降り注ぎます。歩道を行く人たちに踏まれながらしだいにしゃくしゃになるにつれ、うっすらと漂いはじめる匂い。晩秋を感じさせますね。ぎんなんの匂いが臭くって触りたくないと嫌う人も多いけれど、私は嫌いじゃないなあ。(よ)

7/30(土)~31(日)に東京・神楽坂の日本出版クラブを会場に、BOOK MARKET2016が開かれました。アノニマ・スタジオ主催のこの合同ブックフェアは今年で8回目。読者や書店員、出版社が直接交流できるイベントとして人気を集め、今年は32社の出版社が出展。2日間に訪れた人の数5000人(推定)と、これまでで最高のにぎわいに。7/30(土)には自然食通信社の著者お二人による対談が実現しました。

7/30(土)~31(日)に東京・神楽坂の日本出版クラブを会場に、BOOK MARKET2016が開かれました。アノニマ・スタジオ主催のこの合同ブックフェアは今年で8回目。読者や書店員、出版社が直接交流できるイベントとして人気を集め、今年は32社の出版社が出展。2日間に訪れた人の数5000人(推定)と、これまでで最高のにぎわいに。7/30(土)には自然食通信社の著者お二人による対談が実現しました。

東京・国分寺市で助産院を開業し30年。女性たちのこころとからだを丸ごと抱きとめ、開放感あふれるお産体験へといざなってきた矢島床子さん。布作家・早川ユミさんは高知県の山あいで、土を耕し自然とともに生きる知恵を土地のお年寄りたちに教わりながら、からだに寄りそう衣服をつくり続けて20年に。それぞれの分野で活躍するお二人に、〝いのち〟を〝つなぐ〟からだについて語り合っていただいた。

会場内には矢島助産院でのお産の様子を写した大きなパネル写真が飾られ、ダイナミックなお産の世界観に包まれながらスタート。

「70歳を超えたが、幸せな助産師をやってきた」そう話し始めた矢島さんはすでに5000人の赤ちゃんを取り上げてきたベテラン助産師さん。「赤ちゃんは、本来お母さんの小さな膣が大きく伸びきって生まれてくる。痛くてしょうがない。でもそれは自分で産んだ喜びに変わるための痛み」と、矢島さんは《自分で産む》ということにずっとこだわり続けてきた。

岐阜の山奥の農家で生まれ、子どもの頃は畑に出土する縄文時代の矢じり拾いに夢中。看護師を目指していた20歳の頃、自動車事故で峠から車ごと転落、意識不明の重体で今も目に麻痺が残る。事故後、助産師への道を勧められ、それが人生の転機になった。当時日本に入ってきたばかりのラ・マーズ法を広めた故・三森孔子助産師に師事し、病院では体験できない地域の開業助産師に出会う。自身も第3子の出産で初めて自宅分娩を体験。それまで子育てに無関心だった夫もお産に立ち合ったことで、子育てに対する意識が変わった。日常生活のなかで、布団の上で産むしあわせ・快適さに気づき、それが矢島さん自身のお産の原風景になったという。

矢島流お産介助の3原則は、①絶対にひとりにしない、 ②からだに触れる、 ③産婦さんの全てを受け入れる―こと。

「身体が開き、今まで味わったことのない別世界に連れていくのがお産。だからこそおかあさんたちには、『動物になってね、バカになってね』と言っています。本能のままにさせてあげることがひとつの技術なんですね。痛くて強烈な体験であるお産を経験させてあげる、“いのちの原風景を築かせてあげる”こと。それが後に喜びになり、女性が“自分の《産む性》に自信を持って生きていける”ことになるんです」

矢島さんのお話を受けて、早川さんは、「私も助産師さんに子どもを取り上げてもらいました。今日のお話は共感することばかり」とテンポの良いやりとりに。

早川 いまここにある写真やスライドを見て、改めてお産ってすごい力があるなあと、涙が出てしまいました。いま、野性の感覚をテーマに本を作っているので《お産の持つ力は野生の力》とおっしゃっていたのが印象的でした。私も、畑で茶豆を満月のときに蒔くと、ぐいぐいと発芽していくのがわかるんです。お産も満月のときに多いでしょうか?

早川 いまここにある写真やスライドを見て、改めてお産ってすごい力があるなあと、涙が出てしまいました。いま、野性の感覚をテーマに本を作っているので《お産の持つ力は野生の力》とおっしゃっていたのが印象的でした。私も、畑で茶豆を満月のときに蒔くと、ぐいぐいと発芽していくのがわかるんです。お産も満月のときに多いでしょうか?

矢島 満月と新月のときに多いと感じますが、そうじゃないときに生まれることもあります。(現代の女性たちの)身体が変わってきているというのもあるでしょうけれど。だけど、(満月や新月のときのような)潮の満ち引きといったものに導かれて命というものはつながってるなぁと感じます。

産むチカラは一人ひとりのなかに

日本人の生活スタイルが変り、冷え症の女性も多くなった。ちょっと頭が痛ければすぐに薬を飲んで解決できる。椅子の生活、和式トイレから洋式トイレに。何気ないと思える生活スタイルの変化は実は大きなからだの変化が伴う。矢島さんも早川さんもそれぞれに、しゃがめなくなった《女性》や《若者》が多いと実感しているという。

早川 最近の病院では夜中のお産は時間外労働扱いで料金が高くなるので、陣痛促進剤などでお産自体をコントロールするって聞きますし。お産は病気じゃないのになあって、みんながより自然なお産がしたいって声をあげていってシステムを整えていくことが大事だなって思います。産むという野生の力が一人ひとりの中にきっとあると思うんです。

矢島 今、みんな医療に任せてしまっている。自分で産んで自分で育てるっていう感覚があまりないというか。子どもたちに生きる力がつくようにしないとね。

早川 高知では助産院が県内に一軒しかなくって、(助産院で産みたい)妊産婦は他府県に産みに行ってるんです。助産師さんを目指す人たちがもっと増えればこの状況は変わるのになと思っています。

矢島 今の世の中では経済効果としての《出産》なんですよ。国から助成金も出るし。だからこそどういうふうに豊かなお産にもっていくかということが問われていると思うんです。

お産の現場に男性助産師?

早川 (矢島さんの)本を読んで知りましたが、1997年頃から男性助産師の導入に反対されたのですね。

矢島 開業してまもなく助産師会に入りました。男性助産師を導入しようという動きを受けて、助産師会から反対運動をしてほしいと言われたんです。“これはいけない!心もからだもひらくお産のサポートをするのは、やはり女性であるべきだ”と署名運動を全国展開しました。初めて国会に行ったり、いろんな議員さんとも知り合いになって導入は見合わせになりました。

それから4年後でしょうか。国会でまた法案を通す動きが出てきてね。こんどは助産師会が男性助産師の導入に賛成したんです。それぞれの立場はあるものの、わたしは産む女性の性を守りたいという立場で運動を再開しました。時期尚早・女性の羞恥心・プライバシーへの配慮・生命と性の尊厳などを訴え、法案は見送りになりましたが、いつまた再燃するかはわかりません。

(男性がお産の現場にいるなかで)自分のからだをさらけ出すということは女性にとって苦痛なんです。そういうことを堂々と言える世の中になればいいなと思っています。

早川 古代からの長い歴史を考えると、たかだか100年くらいの間に病院がたくさんでき、薬を飲んだり手術をしたりという世の中になりましたが、それまでは薬草を煎じて治したり、民間医療とかいろんなものがあったんですよね。お産も女性たちによって支えられてきたと思います。逆に男性の得意なことと女性の得意なことがあるから産む性としての女性の役割は大事にされるべきじゃないかなって思いますね。

矢島 わたしたちはこういうお産をしたい! という声を出していかないと、と思うんです。命があればいい、簡単にお産が済めばいい、じゃないんですよね。

早川 私の場合は1人目はラ・マーズ法だったんです。最初はそこで分娩台に乗せられたんですが、2回目のときに先生に“これは嫌だからちょっと立ってお産してみる”って言ったら“いいよ! いいよ!”って言ってくださって。好きな音楽を流してくださり、くつろいで産めたんです。今でも交流があってつながっています。2人目の時には上の子も立ち会ってくれて。イキんだときに便が出たことを覚えていて、いまでも話題にされます。(笑)

矢島 便が出るようになると、もうすぐ生まれるんです。喜ぶんです、わたしたちは。

早川 そうなんですか!

矢島 そう。だって肛門だって開いてくるんですもの。

早川 お産は快感だっておっしゃられたのがよくわかります。“バカになる”って話も。今は学校で知識をまず先に学んでしまうので、頭で考えずにからだで感じることが大事なのだと思います。

たとえば食べものだったら賞味期限を見てから、これは危ないってなりますけど、うちでは若い子たちにクンクン嗅いでごらんと言っています。自分の感覚を研ぎ澄まして大事にしていくということが今、求められているんじゃないでしょうか。冷え取りをしたり、おなかの中から呼吸をしたりすることも大事ですね。本の執筆で丹田呼吸法を書いているときにラ・マーズ法を思い出したんですけれど、意識して呼吸をするということはとても大事です。

矢じりから縄文時代に思いを馳せる

早川 矢島さんは縄文時代の矢じり拾いでからだの感覚を習得されたのではないかと思いました。矢島さんの底力はそこから来てるんじゃないかしらって。(笑)

矢島 底力かどうかはわからないですけれど、1個拾うとうれしくってもう何時間も探して。どんな人が、とか空想ばかりしていましたよ。

早川 縄文時代の土偶ってほんとに女性のからだですよね。おなかがぽってり大きくって。それを割ったり、首を落としたり、粉々にしたりしてお祀りしたんですが、赤ちゃんが無事生まれることも育つこともままならなかったから、そうやって土偶をこしらえたんじゃないかなと思うんです。

今日は矢島さんのお話を通して、共通することがたくさんあり感動しました。次の本にお産のことも入れたいなと思います。もっとこういう話を聞いて、自分の感覚を信じる、からだを感じるということに多くの人に触れてほしいと思います。矢島さんは身内が助産師になられていて。わたしもがんばって次の世代の方々にもっと伝えなくっちゃ、と思いました。

矢島 私も、もう少し長生きしたいです。

2016年7月30日対談。

―文責・編集部